妊娠したときの基礎体温と身体の変化

妊娠を考えている方にとって、基礎体温の変化は大切なサインのひとつです。基礎体温はホルモンの影響で日々変動するため、排卵や妊娠の兆候を知る目的で記録しておくとよいでしょう。

本記事では、基礎体温の基本的な仕組みや、妊娠したときの身体の変化について詳しく解説します。

妊娠の可能性を判断するためのポイントを知り、妊活の参考にしてください。

- 【目次】

- 1.基礎体温の基本的な仕組み

- 基礎体温とは

- 基礎体温の変化

- 2.妊娠したときの基礎体温の変化

- 妊娠初期に基礎体温が高くなる理由

- 妊娠の可能性を判断するポイント

- 妊娠以外で高温期が続くケース

- 風邪との違い

- 3.妊娠初期の身体の変化

- 着床出血

- 胸の張りと痛み

- 倦怠感・眠気

- 吐き気などの消化器症状

- 食欲の変化

- 頭痛・腰痛

- イライラしやすい

- 変化は人によってさまざま

1.基礎体温の基本的な仕組み

基礎体温は妊娠の可能性を予測したい方や、生理周期の変化を知りたい方にとって、基礎体温の管理は重要なポイントになります。詳しく見ていきましょう。

- 基礎体温とは

基礎体温とは、安静時の体温のことを指します。

生理周期や排卵のタイミングを把握するには毎日記録をつけることが大切です。

- 基礎体温の変化

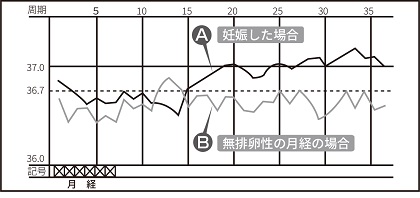

基礎体温は大きく「低温期」と「高温期」の2つに分かれて推移しています。

低温期は月経の開始から排卵までの期間で、約2週間続きます。その後、排卵を境に体温が上昇して高温期へと移行します。高温期は黄体ホルモン(プロゲステロン)の影響を受けて体温が上がり、約2週間持続します。この周期が規則的に繰り返されることで、生理のリズムが形成されます。

そのため、基礎体温の測定は生理周期の乱れだけでなく体調の変化に気づくきっかけにもなります。日々の記録を続けながら、体調管理に役立てることが大切です。

2.妊娠したときの基礎体温の変化

一般的に基礎体温の高温期は約2週間ですが、妊娠が成立するとそれ以上続くことが多いため、それが妊娠に気づくきっかけになることもめずらしくありません。

妊娠14週ごろまでは胎盤の形成に伴って高温状態が維持され、その後はホルモンバランスの変化によって基礎体温が安定していきます。

- 妊娠初期に基礎体温が高くなる理由

妊娠が成立すると、プロゲステロン(黄体ホルモン)の分泌が継続されて高体温の状態が続きます。

プロゲステロンは妊娠の維持に必要なホルモンであり、体温を高める働きも持っているため、高温期が長く続くのです。

- 妊娠の可能性を判断するポイント

一般的には、高温期が16日以上続いた場合は、妊娠の可能性があると考えられています。

ただし他の要因によって基礎体温が変動することもあるため、基礎体温だけで妊娠を確定することはできません。妊娠の確認には、妊娠検査薬を使用するか、産婦人科を受診するのが確実です。

- 妊娠以外で高温期が続くケース

高温期が長く続く場合、妊娠の可能性だけでなく、ストレスや生活習慣の乱れ、睡眠不足、過度な運動などが影響していることもあります。

高温期が長引いた際は、妊娠の可能性を考慮しながら基礎体温の変化を注意深く観察することが大切です。

- 風邪との違い

妊娠による高温期との違いでよく混同されるのが、風邪による体温の上昇です。

妊娠が原因の高温は37℃前後の微熱が続くことが多く、38℃以上の高熱になることはほとんどありません。普段とほぼ違いを感じない程度の微妙な上昇であることが一般的です。一方で、風邪の場合は38℃以上の発熱を伴うことがあり、寒気や関節の痛みを感じるケースが多いです。

だるさ、疲れやすさなどの症状は妊娠初期でも風邪でもよく見られる変化ですので、気になったら病院を受診しましょう。

3.妊娠初期の身体の変化

妊娠初期はホルモンバランスの変化により、心身にさまざまな影響が表れる時期です。身体に生じる変化には個人差があり、普段とは違う症状を感じることも少なくありません。事前に変化が起こる可能性を知り、必要に応じたケアを考えておくことが大切です。

妊娠したばかりの時期であっても体調の変化が気になるときは無理をせず、少しでも不安を感じたら病院に相談することを心がけましょう。本章では、妊娠初期に起こる身体の変化について紹介します。

- 着床出血

妊娠初期には、少量の出血(着床出血)が見られることがあります。これは、受精卵が子宮内膜に着床する際に起こるもので、1~2日程度続くことがあります。

着床出血は通常の生理よりも出血の量が少なく、色が薄いのが特徴です。

- 胸の張りと痛み

乳腺の発達が始まることで、胸が張ったり、チクチクとした痛みを感じたりすることがあります。また、ホルモンの影響により胸のサイズが変化することもあります。

- 倦怠感・眠気

妊娠すると女性ホルモンの一種であるプロゲステロンが増える影響で、倦怠感や強い眠気を感じることがあります。

日中ぼんやりしたり、十分に寝ているのに眠気が続いたりする場合は、妊娠のサインかもしれません。

- 吐き気などの消化器症状

いわゆる「つわり」が始まると、胃もたれや胸やけを感じたり、食べていないと気持ちが悪くなったりする「食べづわり」や便秘や下痢といった消化器系の症状が出てくることがあります。

吐き気や嘔吐が続いて水分や食事が摂れなくなる場合は「妊娠悪阻(にんしんおそ)」の可能性があります。入院による治療が必要なケースもあるため、症状が重い場合は早めに医師の診察を受けましょう。

- 食欲の変化

同じくつわりの影響で食欲が増したり、逆に食べ物を受け付けなくなったりすることがあります。

これまで普通に食べられていたものが食べられなくなったり、特定の食べ物を強く好むようになったりと、食の嗜好の変化を感じる人も多いようです。

- 頭痛・腰痛

妊娠すると血液量が増えてホルモンの影響で血管が拡張するため、頭痛が起こりやすくなります。

また、プロゲステロンには骨盤の関節をゆるめる作用があるため、腰痛を引き起こすこともあります。

- イライラしやすい

プロゲステロンは、自律神経の働きを調整する脳の「視床下部」に影響を与えるため、感情のコントロールが難しくなり、イライラしやすくなることがあります。

そのため、ホルモンによる影響を強く受ける人は月経前症候群(PMS)のような症状が表れるケースもみられます。

- 変化は人によってさまざま

過去の調査※によれば、妊娠初期の変化としてもっとも多かったのは「微熱(高温期)になった(32.09%)」でした。次いで「ニオイがダメになった(27.81%)」「眠気(26.74%)」「胃痛や胸やけ(23.53%)」と続いています。

基礎体温の上昇は多くの人に見られる変化ですが、その他の症状には個人差があります。高温期の維持に加えてこれらの症状のいずれかが当てはまる場合は婦人科への受診をおすすめします。

※引用:過去の調査【赤ちゃんの部屋調べ】

4.まとめ

基礎体温は、妊娠の兆候を知るための重要な手がかりとなります。妊娠初期には高温期が続き、倦怠感や胸の張り、吐き気などの症状が現れることがありますが、感じ方には個人差があります。

また、高温期が長引く原因は妊娠だけでなく、生活習慣やストレスによる影響も考えられるため、慎重に判断することが大切です。基礎体温の変化や体調のサインを正しく捉え、気になる場合は産婦人科を受診するようにしましょう。

- 錦 惠那 先生

- 【保有資格】

- 内科専門医、産業医

- 【プロフィール】

-

関西圏の医学部卒業。現在は内科医として市中病院で診療を行っている。

腎臓病、透析医療を専門分野とし、産業医としても活動している。病気の予防は治療と同等に重要であり、予防医学の理解を深めてもらうため、病気やヘルスケア情報の発信にも取り組んでいる。

私生活では1児の母でもあり、日々育児にも奮闘している。