基礎体温とは?基礎知識

生理管理や、妊活をしている方は毎日測ることが推奨される「基礎体温」。そもそもなぜ基礎体温の測定が重要なのか、妊活にどんなメリットがあるのかご存知でしょうか?

基礎体温を毎日測定することで、自分の体調管理や妊娠しやすい環境にしていくための対策に役立てることができます。本コラムでは基礎体温の仕組み・基本情報を分かりやすく解説します。

- 【目次】

- 2.基礎体温で分かる生理周期

- 基礎体温の変化

- 生理周期①排卵期

- 生理周期②アンバランス期(黄体期)

- 生理周期③月経期

- 生理周期④卵胞期

- 3.基礎体温が必要なのか?測定のメリット

- ①体調の変化に気づきやすくなる

- ②生理の周期・妊娠しやすい時期が分かる

- ③低体温に気づける

- ④妊娠の可能性が分かる

- ⑤卵巣機能に異常がないかチェックできる

- 4.基礎体温で注意すべきパターン

- 全体的に体温が低い(35度台)

- 低温期が長い、体温が変わらない

- 高温期が短い・一度体温が下がる

1.基礎体温とは

「基礎体温」とは安静時の体温、つまり生命維持に必要な最低限のエネルギーを使っている状態の体温を指します。

体を動かすとエネルギーを消費して体温が上がってしまうため、朝目覚めてからすぐ、起き上がる前の舌下の体温を測定しましょう。

2.基礎体温で分かる生理周期

基礎体温を測る目的はいくつかありますが、最も重要な役割の一つが「生理周期(月経周期)を把握すること」です。

生理周期は女性ホルモンの働きに応じて作り出されるものであり、基礎体温も同じく女性ホルモンの働きで上下します。基礎体温の変化を記録することで、生理の周期もある程度掴めるようになるという仕組みです。

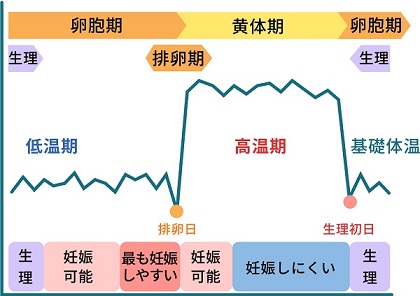

- 基礎体温の変化

基礎体温は大きく低温期と高温期に分かれており、高温期と低温期は0.3~0.5℃程度基礎体温が変化します。

生理周期が28日の方の場合、約14日で低温期・高温期が移り変わります。一般的に排卵の翌日から始まる高温期は、基礎体温を上げる効果を持つホルモンである「プロゲステロン」の分泌が増加します。

月経が始まるとプロゲステロンの分泌量が収まり、低温期に入るサイクルです。

高温期・低温期といった基礎体温の変化は以下の生理周期とおおよそ連動しています。

- ①排卵期

排卵期は卵子が卵胞から卵管へ出てくる時期で、女性の排卵時期に関する法則を打ち立てた「オギノ式」によれば、次回生理予定日から12~16日前の5日間が「排卵期」とされています。

基礎体温は排卵期の途中(排卵の翌日)から高温期に入ります。

排卵期にはエストロゲンが多く分泌されるため、ホルモンバランスが大きく変化し、人によっては排卵に合わせて下腹部痛が起こる場合もあります。

- ②黄体期(アンバランス期)

アンバランス期(黄体期)は排卵後の卵胞が「黄体」となる時期で、基本的には排卵後から次の生理開始までの期間を指します。黄体からプロゲステロンが多く分泌されるため、基礎体温は高くなります。

ちなみに排卵期と黄体期は明確に境目があるわけではなく、排卵日とその翌日は両方の期間に属すると考えられます。

黄体期には乳房が膨らんだり、触れると痛んだりすることがあります。

- ③月経期(生理期)

妊娠が成立しなかったため子宮内膜が剥がれ落ちて血液とともに排出されるのが生理(月経)です。一般的には出血が始まった日から「月経期」にカウントします。

月経期は基礎体温を上げる働きを持つプロゲステロンの分泌が減少するため、低温期になります。

- ④卵胞期期(キラキラ期)

卵胞期では卵巣で卵胞が成熟し、エストロゲンを分泌します。卵胞期は生理開始から排卵までの時期で、月経期と時期が重複します。人によって差がありますがおよそ14日程度続くのが一般的です。

このエストロゲンの作用で生理中薄くなった子宮内膜が再び厚くなっていきます。卵胞期もプロゲステロンの分泌が少ないため、基礎体温は低くなります。

卵胞期には心身ともにバランスが安定することが多いようです。

3.基礎体温が必要なのか?測定のメリット

妊活では「基礎体温を測るべき」とよく言われますが、なぜ基礎体温が重要とされているのでしょうか?測定のメリットを詳しく見ていきましょう。

- ①体調の変化に気づきやすくなる

基礎体温を記録することで、体温の上下から月経期や排卵期をおおよそ把握できます。

- イライラする

- 食欲がなくなる・増える

- 体がむくむ

など生理周期による体調不良や心の変化に気づけるようになり、必要に応じて対策を打つきっかけになるでしょう。

- ②生理の周期・妊娠しやすい時期が分かる

基礎体温を測ることでいつ生理が来るのかおおよそ分かるようになり、体調管理・スケジュール管理がしやすくなります。

また、妊娠しやすい時期をおおよそ把握することができるのもメリットです。生理の1~2週間後の排卵期、特に排卵の1~2日前・当日に妊娠する可能性が高まるといわれています。

排卵日以外に妊娠する可能性もあるため参考程度ですが、妊活を行う上での目安として活用できます。

- ③低体温に気づける

一般的に基礎体温が36度以下の状態を「低体温」と呼びます。低体温は肩こりやむくみ、生理不順の原因になることもあります。

低体温による症状がみられる場合、白湯を飲む、運動・入浴をするなどの対策を行うことで身体の不調やホルモンバランスを改善できるかもしれません。

- ④妊娠の可能性が分かる

妊娠状態では基礎体温を上昇させるプロゲステロンが分泌され続けるため、高温期が続きます。高温期が2週間以上続いた場合、妊娠している可能性があるとされています。

あくまでセルフチェックですが、妊娠の可能性を考える一つの判断材料として役立ちます。

- ⑤卵巣機能に異常がないかチェックできる

基礎体温の計測は無排卵や卵巣の異常に気付くきっかけになります。

基礎体温を測っていて気になることがある場合は婦人科に相談しましょう。詳しくは次章で解説します。

4.基礎体温で注意すべきパターン

基礎体温を測定して特定のパターンがみられる場合は、排卵やホルモンバランスに問題がある可能性が考えられます。

以下のパターンに当てはまる方は、必要に応じて婦人科に相談することをおすすめします。

- 全体的に体温が低い(35度台)

低体温が続いている場合、ストレスなどが原因で自律神経のバランスが崩れている可能性や、基礎代謝が低くなっている可能性があります。

低体温が続くと排卵に影響が出ることもあるため、注意が必要です。

- 低温期が長い、体温が変わらない

生理周期の間低めの基礎体温で変化がみられない場合、排卵なしで生理が起こっている「無排卵月経」の可能性があります。

- 高温期が短い・一度体温が下がる

高温期が明らかに短い場合、または高温期中一時的に体温が下がる場合は黄体期に多く分泌されるプロゲステロンの分泌期間が短くなる「黄体機能不全」になっている可能性があります。

黄体機能不全は不妊の原因となることもあるため注意が必要です。

5.まとめ

基礎体温の測定は自分の体の状態を把握し、妊娠しやすい状態を確かめるのに有効です。できるだけ毎日測り、自分の生理周期を正確に把握できるようにしましょう。

基礎体温になんらかの異常がみられる場合は妊活に影響が出ている可能性もあるため、気になる方は婦人科の受診をおすすめします。

- 錦 惠那 先生

- 【保有資格】

- 内科専門医、産業医

- 【プロフィール】

-

関西圏の医学部卒業。現在は内科医として市中病院で診療を行っている。

腎臓病、透析医療を専門分野とし、産業医としても活動している。病気の予防は治療と同等に重要であり、予防医学の理解を深めてもらうため、病気やヘルスケア情報の発信にも取り組んでいる。

私生活では1児の母でもあり、日々育児にも奮闘している。